7月16日,记者从贵州省林业科学研究院获悉,该院2011年从荔波引种的国家二级重点保护植物掌叶木,经过14年系统性保育,首次完成“由种子到种子”的完整生命周期。

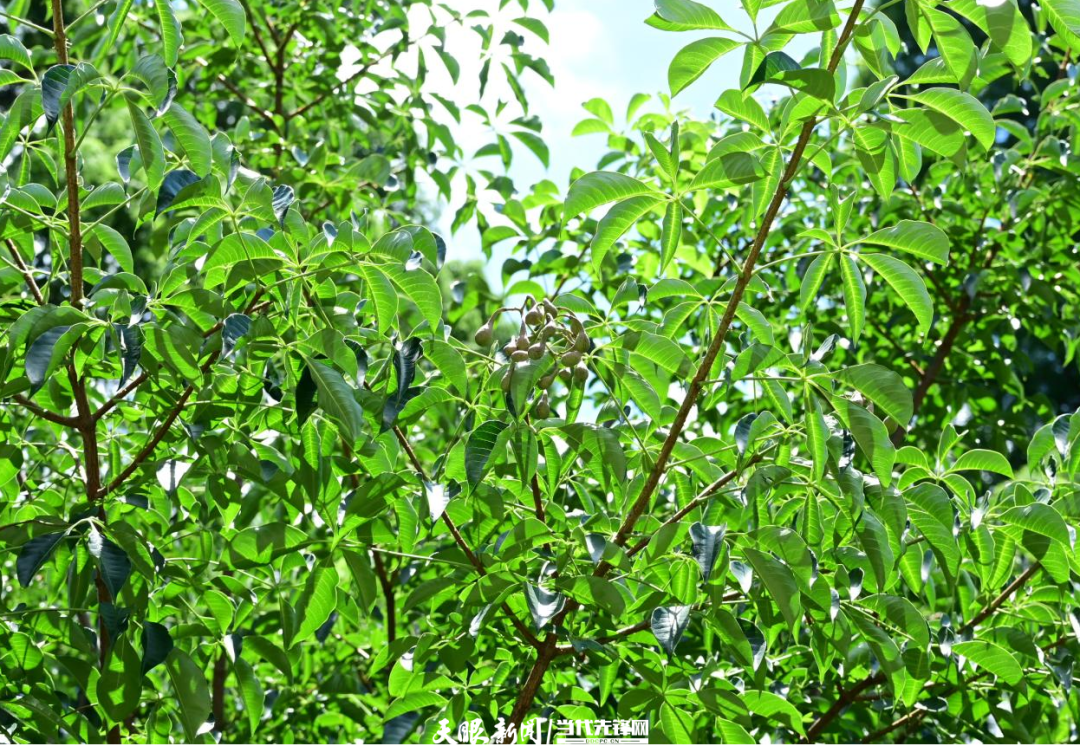

处于结果期的掌叶木。(贵州省林业科学研究院供图)

掌叶木作为中国西南至中南喀斯特山地特有物种,IUCN红色名录评估为濒危(EN)等级。该物种是中国西南至中南喀斯特山地特有的珍稀植物,也是贵州喀斯特地貌的旗舰物种之一,具有极高的生态、科研和经济价值。

作为一种典型的喀斯特山地树种,掌叶木的分布范围相对狭窄,仅见于贵州南部(荔波、独山、平塘、罗甸等地)、广西北部(环江、河池、南丹)及云南东南部的极小区域,其中贵州是其核心分布区。

掌叶木的花。(贵州省林业科学研究院供图)

该物种具有“石缝求生”的独特适应性,能在裸露岩石缝隙中扎根生长,其深根系可有效固持土壤,是石漠化治理的先锋树种。同时,作为无患子科与七叶树科间的系统发育“过渡类群”,掌叶木还具有重要的科研价值。

迁地保护于贵州省林科院的掌叶木。(贵州省林业科学研究院供图)

在珍稀植物保护领域,“种子到种子”的生命周期闭合被视为衡量迁地保护成效的核心标准。这意味着植株不仅能在异地环境中存活生长,还能完成开花、授粉、结实全过程,建立起自我维持的种群。贵州省林科院通过模拟喀斯特生境,经过十余年精心管护,最终使引种的掌叶木实现稳定开花并少量结实,验证了迁地保育技术的科学性。

科研团队自2011年起开展掌叶木种质资源收集与人工繁育工作,通过野外采种、科学育苗等技术攻关,成功突破该物种人工培育的技术瓶颈。此次成果为后续种群扩繁、野外回归及石漠化治理提供了基础。掌叶木的成功保育,不仅是喀斯特地区生物多样性保护的成功案例,其深根系特性也将为贵州生态修复工程提供新的技术支撑。

【来源:贵州日报天眼新闻】

扫一扫在手机打开当前页面