编者按

贵州是世界上岩溶地貌发育最典型的地区之一,岩溶出露面积占全省总面积的61.9%,曾是全国石漠化土地面积最大、类型最多、程度最深、危害最重的省份之一。土地石漠化是制约全省经济社会发展最关键的生态问题,遏制土地石漠化已成为全省生态建设的主要任务。

从1998年开始,贵州各地因地制宜,攻坚克难,科学治理,坚持不懈攻克石漠化这一“地球之癌”。

从以“草”治石到以“果”治石,从以“树”治石到以“光”治石……关岭、大方、黔西等地攻“石”增绿,产业生金。放眼黔贵大地,越来越多的石山披上了绿装。本版推出特别策划,实地探访我省几个石漠化治理现场,从一步一个脚印,看美丽贵州建设迈出的坚实步伐。

以“草”治石——高产牧草绿意浓

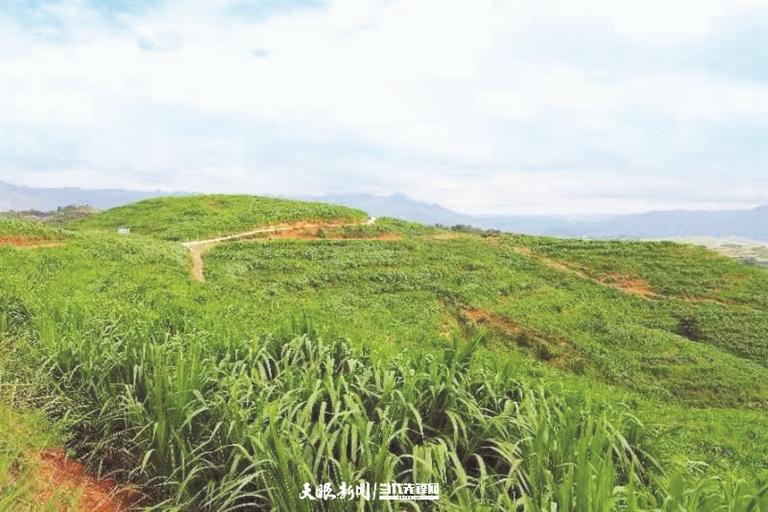

通过坡改梯的方式改良石漠化坡地。 (关岭自治县林业局供图)

石漠化土地上种植的皇竹草。(关岭自治县林业局供图)

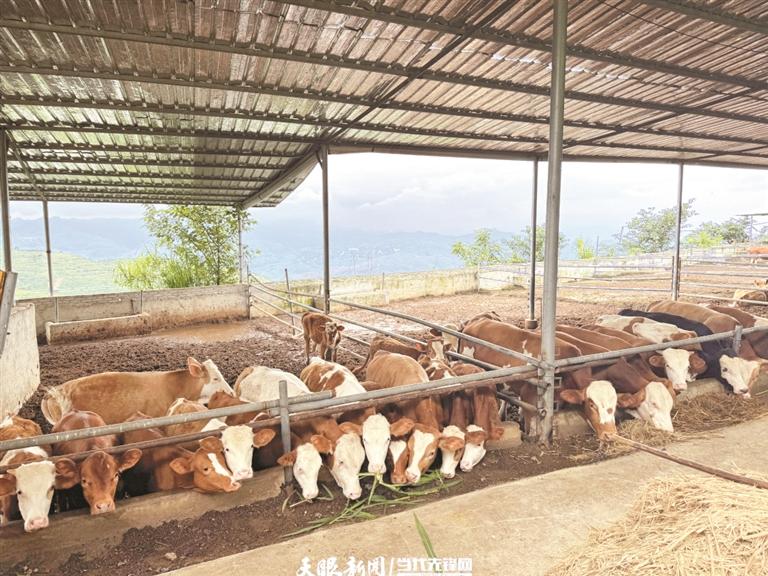

关岭牛。 程佩佩 摄

贵州日报天眼新闻记者 程佩佩 王芳蓉

2023年3月,时任外交部部长助理、发言人华春莹在社交媒体上发布了一组卫星对比图,让贵州省安顺市关岭自治县新铺镇在网上“火”出了圈。

卫星对比图显示了2013年11月、2022年8月关岭自治县新铺镇金龙村的样貌变化,通过生态保护,该地区石漠化程度由此前的47.41%下降到10%以下。

立秋时节,记者驱车前往关岭自治县新铺镇,公路两旁、村民的房前屋后都种满了翠绿的皇竹草。如今眼前的绿草如茵,10多年前却处处是荒山。新铺镇属典型的喀斯特地貌山区,2013年石漠化程度达47.41%,农业发展难度大。

2016年,新铺镇紧抓关岭自治县实施“关岭牛三年振兴计划”的重大机遇,在推进关岭牛养殖的同时,结合全年无霜的气候优势,利用大面积的石山荒坡种植皇竹草。

皇竹草怕冷、耐旱、耐高温,而新铺镇全年无霜降,皇竹草在这里能四季生长,维护得好的话,一年可以收割三四次,种1次可以管10年以上,而且只需要一点点土就能生长,正好适合种在原来的石漠荒山上。

然而实际治理石漠化土地的过程却并不容易。

新铺镇坡度在25度以上的土地占95.45%,耕地大多被荒山、荒坡阻断。需要在陡坡上挖出一条条防火带,阻断山火连片烧山,然后用石头铺路,修出一条条生产便道,再往石头缝里填土,改良坡地。

遇到陡坡,沙土车进不去,只能人工一趟趟运土上山。

短短几年,新铺镇投入1000多万元,打通390公里的荒山产业路,将2.5万多亩荒山改造成为梯地大力发展皇竹草。

如今新铺镇种植皇竹草5.8万亩,石漠化程度也由2013年的47.41%降至10%以下。

关岭以新铺镇为样板,结合“关岭牛+牧草种植”的发展模式,大力发展饲草种植。

截至2023年年底,关岭全县牛存栏量达15.31万头,关岭牛综合产值达17.01亿元。

绿一片荒山,富一方百姓,关岭石漠化治理与产业发展相结合,实现了生态效益与经济效益双赢。

以“果”治石——优质水果引客来

治理前的樱桃园满是大石头。 (毕节市林业局供图)

治理后樱桃丰收。(毕节市林业局供图)

贵州日报天眼新闻记者 程佩佩 王芳蓉

8月中旬,记者驱车前往大方县支嘎阿鲁湖千亩樱桃园,只见公路边几台挖掘机正忙着修整通往园区的石头路。

樱桃园负责人葛永刚介绍,这是今年刚批下来的以工代赈项目。“有了这个项目,石头路修好了,园区设施也完善了,相信会有更多的人到这里游玩。”葛永刚11年的坚持正慢慢迎来收获。

2013年夏天,葛永刚和家人从毕节市七星关区来到大方县黄泥塘镇支嘎阿鲁湖畔罗家坡游玩,发现当地气候条件、地形地貌与纳雍县总溪河畔相似,而总溪河畔发展的玛瑙红樱桃十分成功,便想到了在支嘎阿鲁湖畔发展玛瑙红樱桃。

很快,葛永刚与当地政府部门对接,流转了湖边1400亩土地开始发展樱桃产业。但实际动工时葛永刚发现樱桃园石漠化很严重,几公分厚的草甸土层下面全是厚厚的岩层,一锄头下去火星四溅。

葛永刚决定,先治理石漠化,再发展樱桃产业。

面对漫山遍野的石头,人工挖不了,就请了几十台挖机来作业,又从建筑工地等其他地方购买了2万多方耕作土,1000多吨农家肥,通过回填换土的方式进行土壤改良。

从2013年冬天承包下来,到第二年冬天才种下树苗,罗家坡这一片土地石漠化治理整整花了1年,栽下去的7万多株树樱桃树中,有2万株是在石头上凿的坑上种的,一棵成本就要200元。

树苗刚种下去的时候,葛永刚就在现场搭起了帐篷,一晚上要起来看树苗几次,恨不得它们马上长成参天大树。可是等到挂果还需要3至4年的时间,这其中又要不少的投入,他已经没有资金继续支撑。

“好在从2015年开始林业部门就有一些跟踪服务的项目支持我们,不管是资金上还是对我的鼓励上,都让我在好几次想要放弃的时候坚持了下来。”葛永刚说。

2018年樱桃园初次挂果,现已到盛果期,每年樱桃产量达20万斤,年产值达200多万元。

在樱桃园的民宿餐厅里,从四川绵阳来的游客张全和与10多个朋友正在品尝当地特色美食,他们已经是第2次来到樱桃园游玩。“天气好、空气好、生态好,我们玩得很开心。”张全和称赞道。

而葛永刚也并没有止步于此。“正在完善周围的娱乐设施,走农旅结合发展的路子,为当地提供更多的就业岗位。”葛永刚很坚定。

26年攻“石”增绿的背后

据贵州省林业局最新数据,2021年至2024年6月底,我省完成石漠化治理面积约2764.24平方公里,累计治理面积为全国第一。

“实际上贵州治理石漠化是从1998年开始的。”贵州省林业调查规划院正高级工程师顾永顺告诉记者。1998年,原贵州省计划委员会联合原省林业厅向国家申报《贵州省石漠化综合治理规划和项目建议书》。鉴于云南、贵州、广西地处我国石漠化分布较为集中的区域,国家相关部门建议三地联合申报。于是在1998年,贵州联合云南和广西一同向国家申报了《滇黔桂石漠化综合治理规划和项目建议书》。

2004年至2005年,国家林业局组织开展第一次岩溶地区石漠化土地监测工作,监测范围涉及湖北、湖南、广东、广西、贵州、云南、重庆、四川八省(自治区、直辖市)。调查结果显示,贵州省石漠化面积达375.97万公顷,占八省石漠化总面积的25.6%。

2008年,国务院批准实施《岩溶地区石漠化综合治理规划大纲》,全面启动石漠化综合治理,将贵州55个县纳入全国100个石漠化综合治理试点县范围。2011年,国家发展改革委印发《贵州省水利建设生态建设石漠化治理综合规划》,贵州78个石漠化县全部纳入全国200个石漠化综合治理重点县。

“其他省份没有像我们一样石漠化县全部纳入全国治理范围的,所以从上到下都很关注贵州的石漠化治理。”顾永顺介绍,2008年以来,贵州连续实施以林草植被建设和保护、草食畜牧业发展、小型水利水保工程建设等为内容的石漠化综合治理工程,还实施了天然林资源保护和珠江防护林体系建设等林业和生态建设重点工程。

为科学、精准治理石漠化,贵州按照各地石漠化严重程度,分类分级施策。重度石漠化地区没有发展产业的基础,以封山育林育草为主;中度石漠化地区有土壤,种草发展畜牧业;轻度石漠化地区土壤较多,大力发展经果林。同时,石漠化综合治理坚持“治石与治贫”相结合,增加石漠化地区老百姓的收入。

“十四五”以来,省林业局会同省发改委争取获得重点区域生态保护和修复专项中央预算内资金69.69亿元,按照山水林田湖草沙系统治理理念,在岩溶石漠化区实施天然林保护与营造林、退化草原修复、湿地保护修复、小型水保设施等工程。

2024年,以地质岩性和石漠化程度等因素为依据,省林业局在全国率先编制《石漠化分级分类标准》,这对我省分类分区总结提炼石漠化治理措施和模式、贡献贵州治石经验具有重要意义。

据全国第四次石漠化调查结果显示,贵州石漠化土地面积155.14万公顷,石漠化面积已从全国第一降为第二。

今年,我省将持续实施石漠化综合治理项目,宜林则林,宜草则草,完成治理石漠化600平方公里,进一步筑牢“两江”上游生态安全屏障。

增绿就是增优势

谢巍娥

近日,省政府举行新闻发布会,正式宣布执行《贵州省深化集体林权制度改革实施方案》,并且首次回答“山要怎么分、树要怎么砍、钱从哪里来、单家独户怎么办”的林改四问,还明确了九项改革重点任务。该方案既是贵州林业高质量发展的“指挥棒”,又是建设美丽中国、多彩贵州的“助推剂”。

党的二十届三中全会提出,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。必须完善生态文明制度体系,协同推进降碳、减污、扩绿、增长。贵州是国家生态文明试验区,也是南方集体林区,省委、省政府坚决扛起生态保护政治责任,每年春节后上班第一天,省市县乡村五级干部上山植树,生态日河长下河巡河已成为制度安排。

增绿就是增优势,必须在保护的前提下绿色发展。贵州曾经是全国石漠化面积大、程度深、危害重的主要省份,石漠化是制约贵州经济社会发展最关键的生态问题。经过26年 “攻石”,贵州持续植绿、增绿、护绿,石漠化面积已从全国第一变成全国第二,其中林草植被恢复成为最大的贡献因子,面积占比达90%以上,森林覆盖率从2006年的39.93%提升至2023年的63.0%,草原综合植被盖度从65%提升至88.9%。生态优势不断转化为发展优势,石漠化地区群众捧起了生态旅游、森林食品、林下经济的“新饭碗”。

护林就是护财富,必须在发展的基础上增加收入。大方以“果”治石,将石漠化治理同果树发展有机结合,让“石山变青山,荒山变果园”;关岭以“草”治石,利用曾经的石漠化土地种植牧草,发展牛产业,由此带动群众收益,实现经济效益和生态效益双丰收;黔西以“光”治石,让多年未利用的“石旮沓”变成光伏发电站,群众通过流转土地、务工等获得丰厚回报……放眼今天的贵州,越来越多的群众吃上了生态饭,过上了好日子,生动印证“增绿就是增优势、护林就是护财富”的深刻道理。

森林是集水库、粮库、钱库、碳库于一身的大宝库。森林涵养水源,林下种植、林下养殖是林草产业的重要组成,林业碳汇可创造经济效益。赫章县海雀村村民在万亩荒山秃岭上植树造林,30多年里持续开展森林抚育等工程,森林覆盖率超过77%,不仅发展起各种特色产业,还获得全省第二张林业碳票,村民感慨“现在空气也能卖钱”。

只有把绿色发展的底色铺好,才会有今后发展的高歌猛进。新征程上,我们要汇聚起更加磅礴的力量,在做好“绿水青山”前半篇文章的同时做好“金山银山”后半篇文章,让良好生态环境成为人民生活质量的增长点。

扫一扫在手机打开当前页面