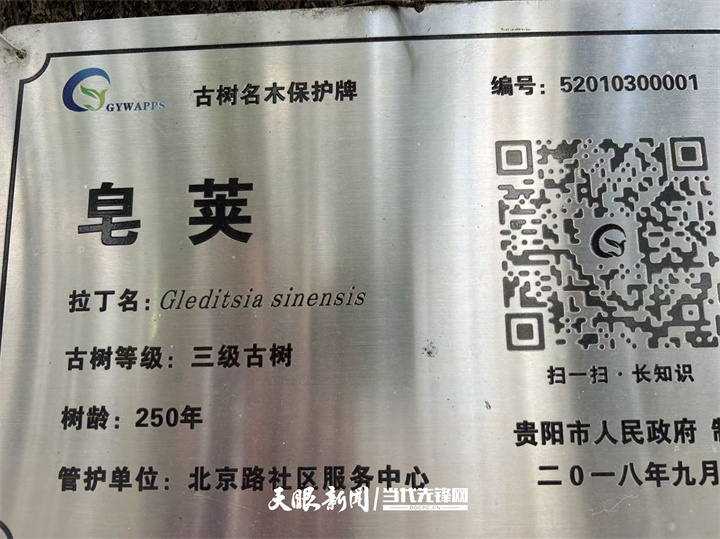

在贵阳的街头巷尾、公园山麓,你是否曾与一棵盘根错节、遮天蔽日的古树不期而遇?你是否好奇过,它在此地屹立了多少年?它见证过怎样的沧桑变迁?其实,在贵阳,你的这份好奇只需掏出手机“扫一扫”古树上的二维码便能得到解答。贵阳市为全市的古树名木制定了专属的“身份证”——一个附在树身上的二维码铭牌,除了政府部门对古树的重视,还有检察公益诉讼部门的加持,让林城贵阳每一棵承载着历史与生态记忆的古树,都有了可追溯、可感知的“数字生命”。

古树上的二维码“数字身份证”。

万余古树的“新身份”

据贵阳市林业部门最新普查数据显示,全市(含三县一市)现有登记在册的古树名木达1.1万余株。根据国家古树分级标准,树龄100-299年为Ⅲ级古树,300-499年为Ⅱ级古树,500年以上为Ⅰ级古树。贵阳市现有500年以上的一级古树500余株,300-499年的二级古树1000余株,其余为三级古树。

乌当区这棵3000年的古樟树,树高18米。

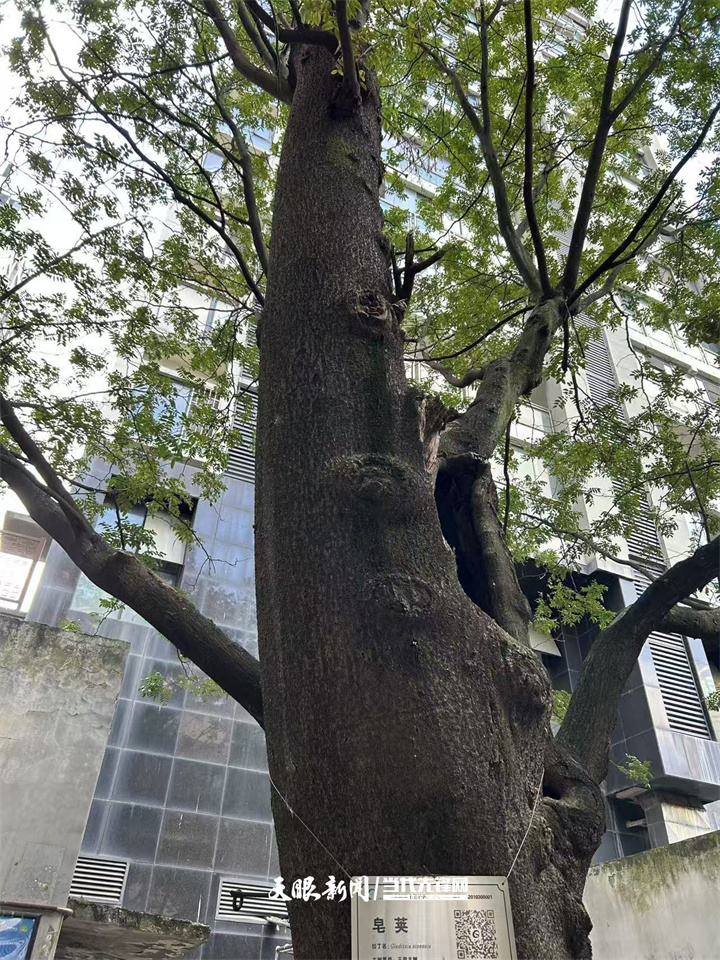

这些古树主要集中在乌当、花溪、贵安等地,以银杏、皂角和樟树为主,多分布在村寨、景区、寺庙等区域。其中,乌当区是贵阳市古树数量最多的区域,拥有数百株500年以上的一级古树,堪称“林城”贵阳的绿色瑰宝。

“数字身份证”里的奥秘

为给这些古树建立完善的数字档案,贵阳市林业绿化部门联合多部门开展了系统的古树名木“人口普查”。工作人员跋山涉水,通过GPS定位、实地测量、历史考证等方式,为每一株古树建立了专属电子档案。

贵阳市林业局相关负责人介绍,这个看似简单的二维码,实际上是一套完整的古树名木信息管理系统的入口。市民扫码后,即可进入古树的“个人主页”,查看包括树木基本信息、生态价值、人文故事、健康档案等在内的全方位资料。系统还会定期更新林业部门对古树进行的健康检查、保护措施等信息,实现动态化管理。

“检察蓝”护航古树保护

在科技赋能的同时,贵阳市还创新引入林业绿化检察公益诉讼机制,为古树保护筑起坚实的司法屏障。

贵阳市区一棵250年的皂荚树。

当古树因城市建设、人为破坏、管护不力等原因受到威胁,且行政监管存在缺位时,检察机关便会依法启动公益诉讼程序。其中的关键环节是“诉前检察建议”——检察机关向负有监管职责的部门发出法律文书,精准指出问题所在,并提出具体整改要求与期限。

乌当区树龄超过1000年的古树。

这一机制相当于为古树保护设置了“法律预警”,通过司法监督督促行政机关主动履职,将绝大多数破坏风险化解在萌芽状态。若整改不到位,检察机关将依法提起诉讼,用司法强制力为古树“撑腰”。

贵阳市乌当区的实践就是这一机制成效的生动例证。该区数株树龄超300年的古银杏曾因周边硬质铺装过多,导致根系透气透水不畅,长势衰危。乌当区检察院向主管部门发出诉前检察建议后,相关部门立即采取破除硬化地面、设置通气透水管、实施土壤改良等复壮措施,使古树重现生机。

“双轮驱动”守护林城文脉

“林城”贵阳素有“城在林中,林在城中”的美誉,这些古树名木不仅是宝贵的自然遗产,更是城市历史文化的“活化石”和“年史”。它们记录着气候变迁,承载着集体记忆,是城市不可再生的绿色财富。

“城在林中,林在城中”的贵阳。

“数字身份证”让保护更精准、更亲民,“检察公益诉讼”让保护更刚性、更有力。这种“技术+法治”的双轮驱动模式,标志着贵阳的古树名木保护工作迈入了智能化、法治化的新阶段。

据悉,贵阳市正计划将古树名木信息与生态旅游、自然教育、文创开发等深度融合,让这些绿色文物在新时代焕发更加夺目的光彩。未来,当市民和游客再次与古树相遇时,扫一扫二维码,不仅能了解树木的基本信息,还能通过AR技术观看古树的历史变迁,参与线上研学活动,甚至购买以古树为灵感创作的文创产品。

这些举措将让古树保护从政府的“独角戏”,变成全社会共同参与的“大合唱”。每一位扫码了解古树的市民,都可能成为古树的守护者;每一次扫码行为,都是对古树保护意识的提升。

古树名木保护是一项需要长期坚持的系统工程。贵阳通过科技赋能与法治保障相结合,传统保护与现代管理相促进,政府主导与社会参与相统一,让这些穿越时空的古树瑰宝在都市中继续茁壮成长,让“林城”的文脉生生不息。

贵州日报天眼新闻记者 罗华

扫一扫在手机打开当前页面