守护地球“宝石”

5000万年前,喜马拉雅山隆起,地球也改变了模样,诞生了中国南方喀斯特壮丽景观。沿中国地势三级阶梯一路向东,随着海拔不断降低,距喜马拉雅山更远,在位于广西、贵州交界的荔波-环江喀斯特地区,中国南方喀斯特出现了连绵起伏的峰林峰丛迥异地貌。

流水在这里迂回婉转,高低错落、相拥成簇的锥峰经过持续溶蚀不断变“瘦”,而相反锥峰间的洼地不断扩大,犹如“串珠”般逐渐相连成谷地,最终形成荔波-环江地区以峰丛洼地、峰丛谷地为主的地貌格局。

瑶山乡白裤瑶族,一个由原始社会生活形态直接跨入现代社会的民族,联合国教科文组织认定的“民族文化保留最完整的民族”,被誉为“人类文明的活化石”,因峰林峰丛形成的割裂地貌,他们曾闭锁深山。

贫瘠的土壤限制了农业发展。面对生存危机,居住在喀斯特地貌的先民们运用石头在自然中寻找生机,狩猎成为主要生存方式。

上世纪80年代开始,贵州荔波、广西环江陆续成立了国家级自然保护区,“狩猎”被禁止。2007年和2014年,荔波、环江喀斯特分两批被世界遗产组织正式列入“中国南方喀斯特”《世界遗产名录》。

2019年,白裤瑶族全部从喀斯特深山搬到移民新村,结合喀斯特自然山水,发展生态旅游。而祖先留下的那块“石头”,变身陀螺运动,成为一个民族繁衍更替的独特记忆。

嶙峋的碎石,贫瘠的土壤,不仅对人类生存提出严峻挑战,也让同样依附于这片土地生长的植物“家族”备受考验。

粘膏树,苦木科乔木,早在上百年前,白裤瑶祖辈便发现了它的奇妙之处:树干用刀砍后,会流出浓黏汁液,白裤瑶族将它称为“粘膏”。

经过特殊的熬制加工,它成为染布工艺“粘膏染”的防染剂,更是制作民族传统服饰的必需颜料。一刀砍下去,不仅不会伤害树木,还让粘膏树愈加生机勃勃。一棵古树成为人与自然生存“契约”的见证。

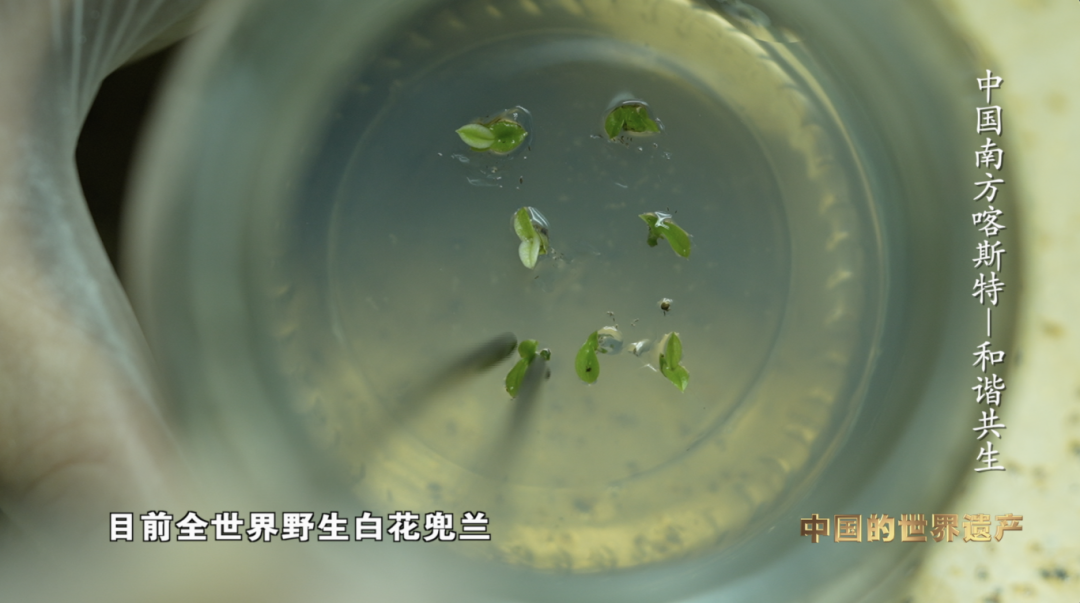

白花兜兰,全世界范围内,只能在中国南方喀斯特地区得见。它仅生长在海拔八百米左右的喀斯特崖壁上,这里养分匮乏,岩石裸露度高达90%以上,让许多植物“望而却步”,可白花兜兰却能凭借“特殊本领”扎根于此。

2013年起,为拯救白花兜兰,科研团队已开始进行白花兜兰的人工繁育研究,从人工授粉、无菌播种到组织培养,实验室培育一棵能离开“温箱”、回归喀斯特环境的白花兜兰幼苗至少需要三到四年。

纵观全球同纬度地区,大部分地区都出现了严重石漠化,甚至彻底沦为沙漠。唯独中国南方喀斯特荔波-环江地区封存着世界面积最大的喀斯特原始森林,被联合国专家誉为“世界同纬度上最后的一块绿宝石”。

为更好守护世界自然遗产地,2022年,保护区联合贵州大学按国际标准建立了25公顷喀斯特森林生态系统大样地,一切自然生长,自然科学家们都会实时记录,为全球喀斯特石漠化地区重建提供模板的同时,更要守住这一片自然苍翠。

和谐共生,人与自然的故事,在重重叠叠、山山水水间生生不息,继续演绎。从原始崇拜,到尽心守护,人们渐渐开始用自己的方式,向全世界讲述中国南方喀斯特的魅力。